ড. রকিব চৌধুরীর সাক্ষাৎকার

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য গর্ব হয়

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশ: ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫৬

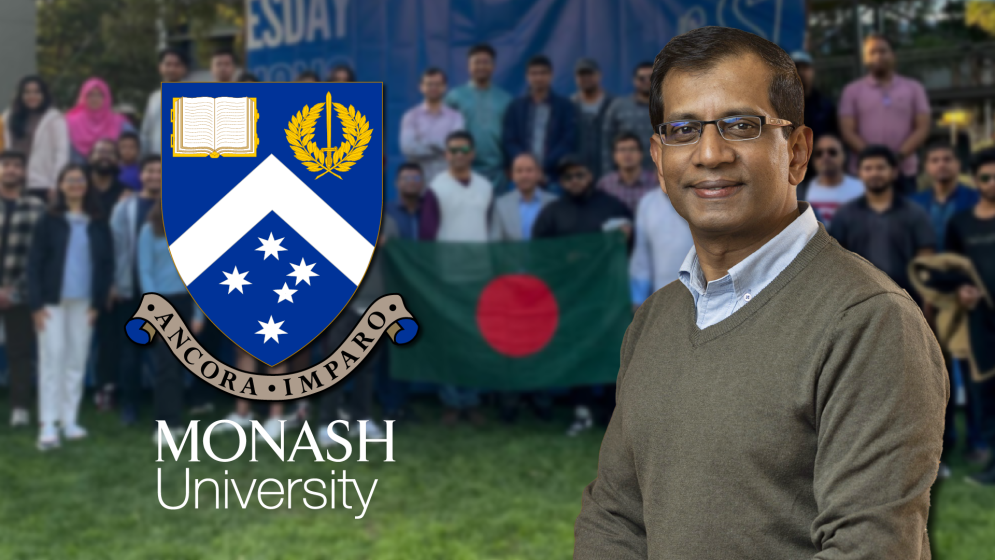

ড. রকিব চৌধুরী; ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন, মনাশ ইউনিভার্সিটি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া। ১৯৯৬ সালে তার শিক্ষকতার যাত্রা শুরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে। এরপর কেবল বাংলাদেশ নয়, শিক্ষকতা করেছেন ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, চীন, ব্রুনাই ও সৌদি আরবে। বর্তমানে মেলবোর্নের মনাশে শিক্ষকতা করলেও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের মাঝে তিনি ভীষণ জনপ্রিয়। এখন পর্যন্ত দেশ-বিদেশের ২১ জন শিক্ষার্থী পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন তার সুপারভিশনে। ড. রকিব সিনিয়র ফেলো হিসেবেও আছেন যুক্তরাজ্যের হায়ার এডুকেশন একাডেমিতে। তিনি এডিটর ইন চিফ, টেসল বাংলাদেশ জার্নালে। টেসল, ল্যাঙ্গুয়েজেস এডুকেশন, স্যোশিওলিঙ্গুইস্টিকস্, আইডেন্টিটি, ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন, বাইলিঙ্গুয়ালিজম, হায়ার এডুকেশন পলিসি, কলোনিয়ালিটি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল থিউরিজ তার শিক্ষকতা ও গবেষণার বিষয়।

অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা, কোন গ্রেডে অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনায় আসা উচিত, স্কলারশিপ কীভাবে পাওয়া যায়, পিএইচডির প্রস্তুতি কেমন করে নিতে হবে, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ আর সাফল্য ইত্যাদি নানান বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন মাইগ্রেশন কনসার্নের সাথে। ড. রকিব চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাহবুব স্মারক। আজ থাকছে প্রথম পর্ব

মাইগ্রেশন কনসার্ন: স্যার আপনাকে স্বাগত জানাই আজকের এই অনুষ্ঠানে।

ড. রকিব চৌধুরী: অনেক ধন্যবাদ স্মারক। খুব ভালো লাগছে আপনার সাথে কথা বলে।

মাইগ্রেশন কনসার্ন: স্যার আমরা দর্শকদের জন্য ছোট করে আরো কিছু পরিচয় যুক্ত করি যেমন, মনাশ ইউনিভার্সিটি অস্ট্রেলিয়ার টপ র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটিগুলোর একটি এবং বিশ্বেরও অন্যতম সেরা ইউনিভার্সিটির একটি। আপনার অধীনে দেশে-বিদেশে প্রচুর ছেলেমেয়ে পিএইচডি করছে। আমরা যেটি জানতে পেরেছি, প্রতি বছর অনন্ত ১০ জন স্টুডেন্ট আপনার হাতে থাকে, যারা পিএইচডি করেন এবং সেই গবেষণার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত আছেন। আমাদের দেশ থেকেও প্রতি বছর ছেলেমেয়েরা অস্ট্রেলিয়ায় যেতে চায়। হায়ার এডুকেশনের অনেকগুলো ধাপ রয়েছে। অনার্স লেভেলে, মাস্টার্স লেভেলে এবং পিএইচডি লেভেলে ছেলেমেয়েরা পড়তে যেতে চায়। আমরা আজকে আন্ডারগ্রেড এবং মাস্টার্স লেভেলের আলোচনা দিয়ে শুরু করব। এরপর পিএইচডির বিষয়ে আলোচনা করব। আমাদের দেশ থেকে শিক্ষার্থী যারা যেতে চান, হায়ার এডুকেশনে অস্ট্রেলিয়ায় তাদের কী ধরনের প্রস্তুতি থাকা উচিত?

ড. রকিব চৌধুরী: ধন্যবাদ স্মারক। শুরুতেই বলব, আপনি যেভাবে বললেন মনাশ ইউনিভার্সিটি সত্যি সত্যিই অস্ট্রলিয়ার সব থেকে বড় ইউনিভার্সিটি। সেটা আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার দিক থেকে হোক বা ফ্যাকালিটির দিক থেকে। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট মনাশ ইউনিভার্সিটিতে সবচেয়ে বেশি অস্ট্রেলিয়ার সব ইউনিভার্সিটির মধ্যে এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই অনুপাতে বাংলাদেশি স্টুডেন্টের সংখ্যাও আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বেশি অন্যান্য ইউনিভার্সিটির তুলনায়। আমি বলবো যে জেনারেলি বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা খুব ভালো করে। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট হোক, মাস্টার্স হোক বা পিএইচডি লেভেলে। প্রিপারেশনের দিক থেকে ঠিক বিশেষ কিছু ওই রকম প্রস্তুত করার মতো তেমন কিছু নেই আসার আগে। আর এখানে আমার মনে হয়, সবচেয়ে বড় ঝামেলা বা সবচেয়ে বেশি সময় লাগে যে ব্যাপারটাতে সেটি হচ্ছে যে, পেপার ওয়ার্ক করাটা। সেটাও আবার মনাশ ইউনিভার্সিটিতে বা অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে খুব একটা কঠিন না। সব কিছুই অনলাইনে হয়ে যায় এবং অনেক স্টুডেন্টই বাংলাদেশ থেকে এজেন্টের মাধ্যমে আসে। এজেন্টের মাধ্যমে আসলে সুবিধা হচ্ছে যে, ভিসা প্রসেসিং থেকে শুরু করে, টিউশন ফি দেওয়া বা অন্যান্য পেপারওয়ার্ক সব কিছু ওরা করে দিতে পারে। স্কলারশিপে যারা আসে, ওদের জন্য অনেকটা সুবিধা। কিন্তু এমনিতে পড়াশোনার দিক থেকে ঠিক প্রিপারেশনের কিছু নেই। আমি বলব যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে পড়তে আসেন, তারা খুব ভালো করে। এর আরেকটা কারণ আছে- মনাশ ইউনিভার্সিটিতে যেহেতু এত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আমরা পাই, আমাদের ওই কালচারাল ওরিয়েন্টেশন বলেন আর একাডেমিক ওরিয়েন্টেশন বলেন, আমাদের খুব ভালো প্রোগ্রাম হয় সেমিস্টারের শুরুতেই। অন্যান্য দেশের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের মতো বাংলাদেশি স্টুডেন্টরাও এই প্রস্তুতিমূলক ট্রেনিং শুরু করে ক্লাসরুমে যাওয়ার আগে। বিশেষ করে যারা নানা স্কলারশিপে আসে তারা তো রীতিমতো ৬ উইকের ইন্টরেক্টিভ একাডেমিক প্রোগ্রামের সুযোগ পায়। সো ওই প্রোগ্রামটাই ওদের প্রস্তুত করে দেয়। সেমিস্টার শুরু হওয়ার আগেই কীভাবে লিখতে হবে, নতুন একাডেমিক স্টাইলে সাইটেশন কীভাবে করতে হবে, যে জিনিসগুলো আমাদের দেশে হয়তো শেখানো হয় না স্কুল-কলেজে। সো আমি বলবো যে, ঠিক পড়াশোনার জন্য কোনো প্রেপারেশন নেওয়ার দরকার নেই, এখানে মেইনলি পেপার ওয়ার্ক, ভিসার প্রসেসিং এইগুলো ঠিক করলেই হয়।

মাইগ্রেশন কনসার্ন: স্যার আমরা জানি যে, আপনার অধীনে প্রচুর শিক্ষার্থী চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম থেকে পড়তে আসে আবার গবেষণা করে। এই যে আন্ডারগ্রেড লেভেলে অন্য দেশের ছেলেমেয়েরা কী ধরনের প্রস্তুতি নেয়, যেটা আমাদের ছেলেমেয়েরা হয়তো নিতে পারে না। যেটা আমাদের ছেলেমেয়েরা করলে আরো বেটার করতে পারে।

ড. রকিব চৌধুরী: আবারো বলছি, বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা কিন্তু আসলে খুব ভালো করে, সব লেভেলেই। আমার নিজের ক্লাসে সেটা দেখেছি। খুব গর্ব লাগে যখন দেখি যে, আমার দেশের ছেলেমেয়েরা ক্লাসে সবচেয়ে ভালো ফল করছে। টপ ২-৩ স্টুডেন্টদের মধ্যে বাংলাদেশিদের নাম থাকে। আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু অন্যান্য দেশের স্টুডেন্টদের সাথে যদি কম্পেয়ার করি, তাহলে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন- ইন্দোনেশিয়া থেকে আমরা প্রচুর স্টুডেন্ট পাই আমাদের ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশনে এবং ওদের প্রায় সবাই অলমোস্ট ১০০% ওরা আসে হচ্ছে ওদের সরকারি স্কলারশিপে। এখানে আসার আগে তারা প্রায় ৬ মাসের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করে। ওই প্রোগ্রাম তাদের বিদেশে থাকা, কালচারাল এডাপ্টটেশন, একাডেমিক রিডিং অ্যান্ড রাইটিং অ্যান্ড স্টাডি থেকে শুরু করে, মেন্টাল ওয়েলবিং সব ট্রেনিং দেওয়া হয়। যার জন্য আমি দেখতে পাই, ইন্দোনেশিয়া থেকে যারা আসে ওরা হয়তো অন্যান্য দেশের সবার তুলনায় ভালোভাবেই এখানে এডজাস্ট করতে পারে। আরেকটা কারণ হচ্ছে, ওদের এখানে অনেক নেটওয়ার্কও আছে। ওরা যে স্কলারশিপের মাধ্যমে আসে তার অনেক নেটওয়ার্ক এখানে আছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যারা আসে তাদের এমন ট্রেনিং হয় না। ফলে তাদের ডিপেন্ড করতে হয় বড় ভাই বা বড় আপুদের কাছে। অথবা আমরা যারা বাংলাদেশি একাডেমিক আছি ওরা আমাদের কাছে আসে। আমরাও তাদের হেল্প করার চেষ্টা করি। বাট ওইটা ছাড়াও ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক হেল্প থাকে। যেমন- আপনাকে বললাম অনেক ওয়ার্কশপ থাকে, ওরিয়েন্টেশনের পুরো এক সপ্তাহের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে। এই প্রোগ্রাম ওদের জন্য প্রস্তুত করা হয় ওরা যাতে ক্লাসে গিয়ে কনফিডেন্ট থাকে।

মাইগ্রেশন কনসার্ন: সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষত সরকারি অথবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, তারা কি ইন্দোনেশিয়ার মতো করতে পারে? বা আপনার কোনো সাজেশন আছে এই বিষয়ে?

ড. রকিব চৌধুরী: এটা করতে পারে কিন্তু এটাতে ব্যয়ের একটা ব্যাপার আছে। ইট ক্যান বি কোয়াইট এক্সপেন্সিভ। ইন্দোনেশিয়াতে যেমন ওদের সরকার এটা সেন্ট্রালি করে কিন্তু আমাদের দেশে ওই কাঠামোটা নেই। এই কারণেই হয়তো সেটা একটু কঠিন হতে পারে। বাট তার অর্থ এই না যে সরকারি বা বেসরকারি বিদ্যালয় এরকম কোনো ওয়ার্কশপ করতে পারবে না তাদের স্টুডেন্টদের জন্য। কিন্তু আমাদের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা কিন্তু সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাপ্লাই করে আমাদের দেশ থেকে। তারা কোনো সংগঠনের মাধ্যমে করে না। যদিও আমাদের অজি অ্যালামনাই গ্রুপ আছে সব দেশের মতো। আমার জানা মতে, ওদের প্রিডিপারচার সেশন বলে একটা ইনফরমেশন সেশন থাকে বাট ওইটা ছাড়া ওই রকম কিন্তু কোনো কাঠামো নেই আমাদের। কিন্তু আমার মনে হয় এরকম কিছু একটা থাকা খুবই দরকার। কারণ থাকলে বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা অস্ট্রেলিয়া আসার আগেই খুব ভালো ধারণা হবে- হাউ টু এক্সপেক্ট, হাউ টু স্টাডি; কী কী চ্যালেঞ্জ তাদের থাকতে পারে। এটা হলে খুব ভালো হয়। বাট ওই যে বললাম যে খরচের একটা ব্যাপার আছে। আমাদের ইনভেস্ট করতে হবে।

মাইগ্রেশন কনসার্ন: যেসব ছেলেমেয়ে আন্ডারগ্রেডে পড়তে যেতে চায় অস্ট্রেলিয়ায় বিশেষত্ব তারা আসলে কোন সাবজেক্টে পড়তে যাবে, কোন সাবজেক্টে পড়লে ভালো হবে, কোন সাবজেক্টে পড়লে স্কলারশিপ পাবে বা ভবিষ্যতে এই সময়ের বাস্তবতায় তাদের গবেষণা বা পিএইচডি করাটা সহজ হবে, এটা কিন্তু অনেক সময় জানে না স্যার আমাদের ছেলেমেয়েরা।

ড. রকিব চৌধুরী: এটা ঠিক বলেছেন স্মারক। কী পড়া উচিত বা কী পড়লে ভালো হবে ভবিষ্যতে আর তারা সাধারণত কী পড়তে চায়-এই দুটি সাধারণত ভিন্ন হয়। যেমন মনাশে বাংলাদেশের স্টুডেন্ট সব থেকে বেশি পাওয়া যাবে বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকস ফ্যাকালিতে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কিছু পাওয়া যাবে, আইটিতে কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু স্টেমসায়েন্সে যেমন সেটা বায়োটেকনোলজি হতে পারে, নার্সিং হতে পারে, ফার্মেসি হতে পারে; এসব ফ্যাকাল্টিতে বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা খুব বেশি আসে না। আমার মনে হয় না যে খুব বেশি কম্পিটিটিভ বলে আসে না, সেই জন্য না। আমার জাস্ট মনে হয় যে বাংলাদেশের যেমন ১০-১৫ বছর আগ পর্যন্ত বিশেষ করে ৯০ তে যেমন এমবিএটা খুব মার্কেটেবল ছিল; সবাই এমবিএ পড়তে চাইত এখন কিন্তু এতটা নাই। এখন সবাই চাচ্ছে একটু আইটি বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে। ওই দিকেই কিন্তু বেশি আসে। কিন্তু আমি বলব যে আমার মনে হয় হার্ড সায়েন্স বা স্টেম সায়েন্সে কিন্তু বাংলাদেশিরা ভালো করতে পারবে এবং ইটস মোর ফিউচার প্রুভ। ভবিষ্যতের জন্য যদি মানুষ চিন্তা করে, চাকরির দিক থেকে তাহলে হার্ড সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো আমাদের করা উচিত বেশি বিশেষ করে আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলে।

মাইগ্রেশন কনসার্ন: সে ক্ষেত্রে কি স্কলারশিপও বেশি পাওয়া যাবে এসব পড়লে? আপনি কী মনে করেন?

ড. রকিব চৌধুরী: পাওয়া যেতে পারে, তবে স্কলারশিপের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। যেমন আমরা যদি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট থেকে মাস্টার্স, তারপর পিএইচডি; এভাবে যদি দেখি, আমরা যত উপরের দিকে যাব স্কলারশিপ তত বেশি পাওয়া যায়। তার অর্থ হচ্ছে, পিএইচডি লেভেলে সব থেকে বেশি স্কলারশিপ পাওয়া যায়। তার একটা কারণ হচ্ছে, পিএইচডি স্কলারশিপ সব কিন্তু সরকার বা ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে না। কিছু আসছে গবেষকদের এবং সুপারভাইজারদের নিজেদের ফান্ড থেকে। এই কারণে কিন্তু আন্ডারগ্র্যাজুয়েট লেভেলে স্কলারশিপ কম। কিন্তু ওই কমের মধ্যেও ট্রেম সায়েন্সে যেহেতু তারা আরো অনেক বেশি রিসার্চ জেনারেট করে, তাদের ইনভেস্টমেন্টটাও অনেক বেশি। তাদের প্রজেক্টের আয় এবং ব্যয় দুইটাই অনেক বেশি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট বা মাস্টার্স লেভেলে। স্টেম সাবজেক্ট বা হার্ড সায়েন্স সাবজেক্টগুলোতে বৃত্তির সংখ্যা বেশি হবে। এগুলো সবই প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি। মানে এটা প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এগোয়। আর আরেকটা হচ্ছে বিজনেস। বিজনেসের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। বিজনেস বা ইকোনমিক ফ্যাকাল্টিতেও আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে কিন্তু স্কলারশিপ খুবই কম। বাট মাস্টার্স লেভেলে যারা আসে, সবাই কিন্তু আমেরিকান মডেলের মতো ওরা টিচিং অ্যাসোসিয়েট হতে পারে এবং টিচিং অ্যাসোসিয়েট হয়ে ওরা ওখান থেকে যেই টাকাটা উপার্জন করে এটা দিয়ে অনেকখানি ওদের লিভিং অ্যালাউয়েন্স পে করতে পারে। সো ইটস নট এ ফুল স্কলারশিপ। কিন্তু অনেকটাই ওরা ওইটা দিয়ে পে করতে পারে।

মাইগ্রেশন কনসার্ন: স্যার আপনার কাছে একটি অন্যরকম প্রশ্ন, আমরা আন্ডারগ্রেড এবং মাস্টার্সের আলোচনা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ করব। ধরেন একটা স্টুডেন্ট বাংলাদেশ থেকে যেতে চায়। তার আন্ডারগ্রেডে যাওয়া ভালো হবে নাকি মাস্টার্সে যাওয়া ভালো হবে?

ড. রকিব চৌধুরী: এ প্রশ্নটার উত্তর হয়তো দুইভাবে দেওয়া যায়। একটা হচ্ছে যে, আমি বলব যে মাস্টার্স লেভেল স্টুডেন্টরা তো বয়সে একটু বেশি হবে। তো ওদের ম্যাচিউরিটি একটু বেশি হবে। ওদের এডাপটেশনের ম্যাচিউরিটি ক্ষমতা একটু বেশি হওয়ার কথা। সো ওভাবে যদি দেখি মাস্টার্স স্টুডেন্টরা বেশি ভালো করতে পারবে। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টরা মাত্র এ লেভেল শেষ করল যদি ইংলিশ মিডিয়ামে থাকে অথবা মাত্র হাই স্কুল শেষ করে এখানে আসল, সো ১৯-২০ বছর বয়সী একটা ছেলে বা মেয়ের তুলনায়, কেউ যদি গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে আসে ব্যাচেলার শেষ করে, তারা একটু বেশি ভালো করারই কথা। সো এটা একভাবে এভাবে দেখা যায়। বাট অন্যভাবেও দেখা যায়, সেটা হচ্ছে যে অনেকে বলবে যে যারা ইয়াং এই জেনারেশনের বিশেষ করে গ্লোবালাইজেশনের কথাই বলেন বা যেটার কারণেই বলেন তারা আসলে বেশি অ্যাডাপটেবল এবং ছোট বয়সে আসলে বরং আরো ভালো করে ওরা এডাপ্ট করতে পারবে। কিন্তু আমার মনে হয় একটু পরের দিকে আসলে ভালো বিশেষ করে পিএইচডির দিকে আসলে তো কথাই নেই। দেয়ার এক্সপেরিয়েন্সন্ড। তারা অনেক বছর কাজ করেছে এবং ওরা খুব ভালোও এডাপ্ট করবে।

মাইগ্রেশন কনসার্ন: বাংলাদেশ থেকে মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিদেশে বেশি যেতে চায়। আপনি কি বলতে পারেন, মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েরা কোন সাবজেক্টে বেশি পড়লে পড়াশোনা শেষ করে পিআর পেতে পারে। সুযোগ কোনটাতে বেশি বলে মনে হয়?

ড. রকিব চৌধুরী: আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রেও এটা নির্ভর করবে যে ভবিষ্যতে ওদের প্ল্যান কী, ওরা কি কাজ করতে চায় তার ওপর। যেমন কেউ যদি অস্ট্রেলিয়াতে স্যাটেলড করতে চায় ভবিষ্যতে ফর্মাল রেসিডেন্সির মাধ্যমে এবং পরবর্তী সময়ে সিটিজেন হওয়ার মাধ্যমে তাহলে বেশ কিছু অপশন আছে। যেমন- আমার নিজের ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশনে আমরা যেমন মাস্টার অব এডুকেশন অফার করি তেমনি মাস্টার অব টিচিং বলে একটা ব্যাপার আছে। সো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা সাধারণত মাস্টার অব টিচিংটা করে না। ওরা করে মাস্টার অব এডুকেশন। কারণ মাস্টার অব টিচিংটা একটা প্রফেশনাল অ্যাক্রেডিটেশন। যারা এইখানকার অস্ট্রেলিয়ান স্কুল বা কলেজে পড়াতে চায়। এখন ভর্তির সময় বাংলাদেশি কোনো শিক্ষার্থী যদি মনে করে যে তিন বছর পর বা চার বছর পর বা গ্র্যাজুয়েশনের পর অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে চায়, সে ক্ষেত্রে মাস্টার অব এডুকেশন চুজ না করে টিচিং চুজ করা উচিত। এতে যেটা হবে গ্র্যাজুয়েশনের পর অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে ওই শিক্ষার্থী এখানে পড়ানোর প্রফেশনাল লাইসেন্স পাবে এবং পরবর্তী সময়ে এই ব্যাপারটা পিআর পেতে বা স্থায়ী রেসিডেন্সি পেতে তার সুবিধা হতে পারে। অন দি আদার হ্যান্ড কেউ যদি স্ট্যাম সাবজেক্ট চুজ করে, কেউ যদি বায়ো কেমেস্ট্রি পড়ে, কেউ যদি মেডিসিন পড়ে, তাহলে এখানে কিন্তু ডাক্তার হওয়ার জন্য শুধু ইউনিভার্সিটি পাঁচ বা ছয় বছরের শিক্ষা যথেষ্ট নয়, ওইটার জন্য আরো ৪-৫ বছরের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস অনেক কিছু করতে হয়। স্কলারশিপ সাপোর্টেড না হলে কিন্তু অনেক স্টুডেন্টই এতদূর আসতে পারবে না বা তাদের মা-বাবার সাপোর্ট লাগতে পারে। সেটা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য কঠিন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বরং এডুকেশন চুজ করা অনেক ভালো হবে বা সোশ্যাল সায়েন্স চুজ করা অনেক ভালো হবে।

চলবে…

logo-1-1740906910.png)